耐震リノベーションの重要性とは?

補強の種類・費用・補助金まで解説

大切な住まいを守るためには、見た目の美しさや使い勝手だけでなく、「地震に耐えられる強さ」も欠かせません。耐震リノベーションを行うことで、住宅の安全性が高まり万が一の災害にも備えられるようになります。この記事では、耐震リノベーションをするべき理由や使える補助金、成功させるためのポイントについて解説します。風景のある家の耐震リノベーション事例も含めてお伝えするので、安心・安全な住まいづくりの参考にしてください。

耐震リノベーションとは

耐震リノベーションとは、地震に強い住まいをつくるために、建物の構造を見直して補強する改修工事のことです。補強範囲は、壁・基礎・接合部など広範囲におよび、建物の状態を正確に診断した上で必要な箇所を補強していきます。耐震リノベーションで耐震性を確保することで、住宅の安全性が評価されやすくなるため、災害への備えだけでなく将来的な資産価値の向上にもつながります。

なぜリノベーションで耐震補強が必要なのか?

ここでは、リノベーションで耐震補強が必要な理由について解説します。

地震のリスク(地震被害の軽減)

日本は世界有数の地震大国であり、南海トラフ地震が発生する確率は30年以内に80%以上、首都直下地震は30年以内に70%とされています。甚大な被害が予想される大規模地震の影響を少しでも抑えるためには、耐震リノベーションを通して建物の耐震性能を高めておくことが大切です。

また、内閣府の資料によると、昭和56年以前に建築された建物の耐震化により、死者数が約73,000人から約17,000人まで減少できると予想されています。建物の倒壊リスクを大幅に下げることが人命被害の抑制につながるので、今のうちから地震に備えて住まいの安全性を見直す必要があるのです。

出典

:防災情報のページ(内閣府)

:南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について(中央防災会議)

旧耐震基準と新耐震基準の違い

住宅には「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つの基準があります。

旧耐震基準は1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物で、震度5程度の地震で倒壊しないことを想定して建てられたものです。一方、新耐震基準は1981年6月1日以降に適用された基準で、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しないように設計されています。両者の違いは想定される最大震度と建物の強度であり、旧耐震基準で建てられている場合は、新耐震基準に基づいた補強工事を行う必要があります。

建物の老朽化・構造躯体の劣化

築年数の経過した建物では、構造躯体の劣化が進行し、耐震性が大きく低下する恐れがあります。例えば、湿気やシロアリによる土台の腐食、鉄筋の錆・中性化があると、建物の構造的な安定性が失われてしまい揺れに弱くなります。このような劣化を放置すると、地震時の倒壊リスクが高まるため、耐震リノベーションによって適切な補修・補強を行うことが大切です。

間取り変更による構造バランスの変化

リノベーションで壁を撤去したり、開口部を拡大したりすると、建物の構造バランスが変化します。壁の配置バランスが崩れることで、地震時に建物がねじれやすくなる危険性も生じます。安全性を保つためには、構造計算に基づく耐震補強が欠かせません。間取りを大きく変更する場合でも、耐力壁の新設や鉄骨フレームによる補強などを適切に施せば、建物の安全性を十分に確保できるので、建築士と相談しながら耐震リノベーションを進めましょう。

長く安心・安全に暮らせる

耐震リノベーションをしておけば、災害に備えた安全な住環境を確保できるため、暮らす上での安心感を得られます。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、避難が難しいケースもあるため、建物自体の安全性の確保が大切となります。また、耐震性の高い住宅は地震保険料の割引対象となることが多く、経済面の負担が軽くなる点も耐震リノベーションをするべき理由の一つです。

将来的な資産維持・向上

耐震性の高い建物は、住宅ローン控除を受けられたり災害への備えになったりするので、売却時に有利に働きます。例えば、築年数がある程度経過した住宅を売却する際、耐震リノベーション済みの物件の方が資産価値は高いと判断されやすいです。買主への安心感にもつながるため、希望価格に近い金額での売却が成立する可能性が高まります。

リノベーションと同時に行うことで効率的かつ経済的

リノベーションと同時に耐震補強を行えば、解体や復旧工事が一度で済むため、工事費用を大幅に抑えられます。また、別々に工事するケースと比べて、全体の工事にかかるトータルの工事期間が短縮されたり、作業の重複を避けられたりします。仮住まいにかかる費用や近隣への騒音・振動も最小限で済むため、精神的にもゆとりをもってリノベーションを進められるでしょう。

耐震補強の主な種類

耐震補強には、壁の補強や屋根の軽量化、劣化部分の補修・改善などいくつかの種類があります。建物の状態や築年数に応じて、適切な補強を組み合わせることで地震に強い住まいを実現できます。

ここでは、耐震補強の主な種類について解説します。

壁の補強

壁の補強では、耐力壁の増設や筋交いの追加などによって壁の強度を高めます。既存の壁に筋交いを加えたり、構造用合板を貼ったりすることで横揺れに対する耐力を強化できます。耐震補強パネルを使えば解体を最小限に抑えた補強が可能になるため、住みながらの施工に対応できる点が特徴です。

基礎の補強

基礎の補強では、鉄筋コンクリートの増し打ちや補修で基礎部分を強化します。例えば、無筋コンクリート基礎が用いられている場合、鉄筋コンクリートによる増し打ちで耐久性を向上させます。ひび割れがある場合はエポキシ樹脂を充填して固めたり、必要に応じて新たに基礎を設けたりすることで建物全体の耐震性の改善が可能です。

接合部の補強

接合部の補強は、接合部に耐震金具を取り付けて、構造の一体性を高める補強方法です。柱と梁、土台と柱などの接合部に専用の金物を取り付けることで、揺れによる構造体のズレを防ぎます。ポリエステル製のベルトやシートを貼り付ける方法や、後付けホールダウンで柱抜けを防ぐ方法もあり、建物の状態や補強範囲に応じて柔軟に対応可能です。

柱・梁の補強

柱・梁の補強では、鉄の梁に入れ替えたり新しい梁を追加したりして強度を補います。強度が不足している場合には、炭素繊維シートを梁に巻き込むことで補強します。柱・梁の補強は、建物の状態や構造によって適切な補強方法が変わるので、入念な事前調査を行うことが大切です。

屋根の軽量化

屋根の軽量化は、重い屋根材を軽量素材に変更して建物の重量を軽減する方法です。瓦屋根などの重い素材を、ガルバリウム鋼板やスレート材などの軽量な屋根材に葺き替えることで、建物の重心が下がり地震の揺れが抑えられます。ただし、建物の耐震性は骨組みや耐力壁、構造など総合的なバランスで決まるため、屋根以外の箇所も見直した上で耐震リノベーションを行うことが大切です。

劣化部分の補修・改善

劣化部分の補修・改善は、腐食やシロアリ被害を受けた部分を修復・交換し、建物の耐久性を回復させる補強方法です。劣化した状態を放置すると、建物全体の強度が低下して地震時の倒壊リスクが高まります。新しい木材に交換し、防腐・防蟻処理を施すことで再び被害が発生するのを防げます。

制震・免震の補強

制震・免震の補強では、揺れの影響を抑える装置(制震ダンパー・免震装置など)を設置し、地震被害の軽減を図ります。制震ダンパーは、建物に加わる揺れのエネルギーを吸収する装置です。免震装置は、揺れ自体を建物に伝えにくくする装置です。制震ダンパーはメンテナンスが楽、免震装置は建物自体が大きく揺れない、などそれぞれにメリットがあるので、求める耐震性能に応じて選択することが大切となります。

耐震シェルターの導入

耐震シェルターの導入は、住宅内にシェルターを設置して万が一の災害に備える方法です。耐震シェルターは、建物の中に作る部屋型、家具が耐震構造となっている家具型の2種類に分けられます。家全体の耐震リノベーションに比べてコストがかからないので、予算に限りがある場合や、建物の全体補強が難しい場合におすすめです。また、耐震リノベーションをしたが不安が残る場合、一部の部屋にシェルターを設置しておけば安心材料となるでしょう。

耐震リノベーションの費用相場

耐震リノベーションにかかる費用は、建物の延べ面積をもとにある程度算出することが可能です。目安として、木造住宅(2階建て)の場合は、耐震改修工事費(万円)=12.1×延べ面積(㎡)^0.58という計算式があり、延べ面積75㎡なら約150万円、100㎡なら約180万円、125㎡なら約200万円程度の費用が想定されます。実際に、木造住宅(2階建て)は100万円~150万円程度で行われることが多く、半数以上の工事が190万円以下で行われています。

また、耐震リノベーションの費用は建物の状態や工事内容によっても変動します。

| 工事内容別費用相場 壁の補強:1箇所あたり9万円~15万円 基礎の補強:数万円~20万円(劣化がひどい場合は数百万円のかかる場合もある) 柱の耐震補強:耐震金物1個あたり1万円~3万円 屋根の軽量化:1㎡あたり5,000〜7,000円 |

※木造住宅(2階建て)の費用相場は2020年の調査データに基づいており、昨今の物価高騰により実際の費用は変動している可能性があります。

出典:

耐震改修工事費の目安(国土交通大臣指定耐震改修支援センター 一般財団法人日本建築防災協会)

耐震リノベーションに使える補助金制度

耐震リノベーションを行う際、耐震診断や改修工事に対して自治体から補助が出るケースがあります。

また、減税制度と併用して、所得税の特別控除(リフォーム促進税制・住宅ローン減税)や固定資産税の減税を受けられる可能性があるので、チェックしてみると良いです。岡山県では、県内の市町村で耐震診断・耐震改修工事の補助制度を実施しています。戸建て住宅耐震診断事業と各市町村が実施する耐震改修補助制度の詳細は、以下のとおりです。(一部地域抜粋)

| 戸建て住宅耐震診断事業 補助内容:診断費用の3分の2(補助限度額の範囲内) 対象:一戸建て住宅(旧耐震基準の2階以下の木造住宅を除く) 岡山市の耐震改修補助制度 補助率:50%~80% 上限額:最大115万円 対象:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 倉敷市の耐震改修補助制度 補助率:50%~80% 上限額:最大115万円 対象:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 津山市の耐震改修補助制度 補助率:50% 上限額:80万円 対象:昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅 |

補助制度の詳細は、岡山県やお住まいの自治体のホームページ等をご確認ください。

出典:

岡山県|耐震診断・耐震改修に関する補助制度について

耐震等級について知っておくべきこと

耐震等級とは、建物の地震に対する耐久力を示す指標です。倒壊や損傷のしにくさを基準に「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3段階で評価され、等級が高くなるほど耐震性能が優れていると判断できます。耐震等級は、大地震発生時にどれだけの被害を回避できるのかを数値で表した大切な指標となります。等級の取得は必須ではありませんが、地震保険の割引対象にもなるため耐震リノベーション時の目安にすると良いです。

| 耐震等級1 建築基準法で定められた最低限の耐震性能。倒壊は防ぐが、損傷の可能性がある。 耐震等級2 耐震等級1の1.25倍の耐震性能を持つ。より高い安全性を確保できることから、長期優良住宅の認定要件にもなっている。 耐震等級3 耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持つ最高レベル。震度7クラスの地震の1.5倍の力でも倒壊せず、震度5強クラスの1.5倍の力でも損傷しない強さが基準。 |

耐震補強も施したリノベーション事例紹介

ここでは、風景のある家が手掛けた耐震リノベーション事例7選をご紹介します。

構造補強により間取りを大きく変更したリノベーション

- 耐震補強

- 日当り良く使われていないタタミ続間にLDKを移動したい

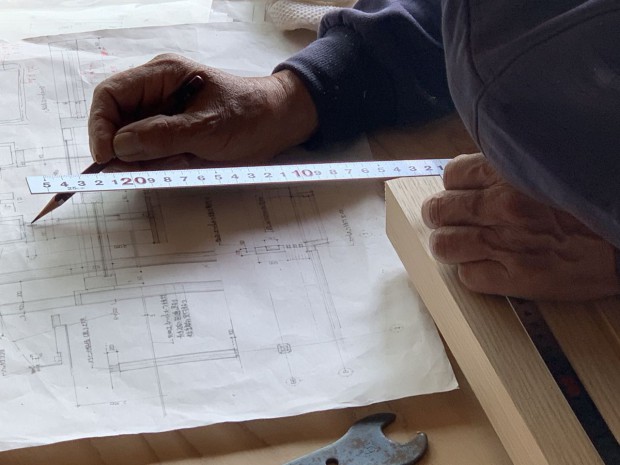

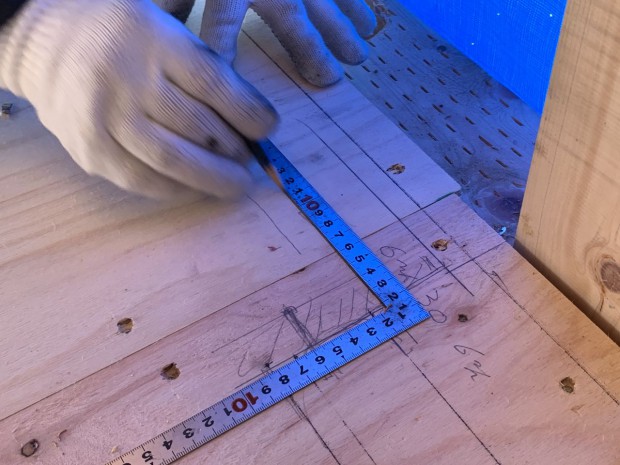

- ご要望を踏まえて間取りを検討した結果、スケルトン状態にしてフルリノベーションを行う必要があると判断しそのため、内部の壁を撤去して、既存の構造がむき出しの状態になり、スケルトン化によって既存の柱や筋交い、梁などの構造体が露出するため、それらを基に構造計算を行い、現行の構造基準に則った構造補強を施すことになりました。また、床下が土の状態であったため、湿気対策として土間コンクリートを打設し、同時に基礎の構造補強も兼ねています。

築100年以上の住宅を耐震補強しながらリノベーション

- 耐震補強

- 使わなくなった続間を家族が集まれるファミリースペースにしたい

- スケルトン化してみると、部分的に腐食が進み、今にも崩れそうな構造が発見されました。築100年という建物であり、なおかつ家族が集まれる広い空間を確保する必要があったため、部分的に鉄骨を採用し、構造および耐震補強を行いました。また、床下が土の状態であったため、湿気対策として土間コンクリートを打設し、基礎の構造補強も兼ねています。

築100年の古民家をフルリノベーション

- 耐震補強

- 狭く区切られた間取を広々とした空間にして親族が集まれるようにリノベーションしたい

- 内外装のフルリノベーションを行うにあたり、建物を内外ともにスケルトン化し、100年前の力強い丸太や柱を残しつつ、耐震性を確保するための補強を施しました。また、白蟻などによって腐食していた柱の根元については、部分的に継ぎ足しを行い、可能な限り既存の構造を活かす設計としています。

親御さんから引き継いだご実家を二世帯住宅にリノベーション

- 耐震補強

- 昔ながらの細かく仕切られた畳の続間やうす暗く寒い台所を広く明るくして二世帯が使えるようにしたい

- 柱や梁などの構造体以外は、ほぼスケルトン状態になるまで解体し、構造計算に基づいて補強を施しました。その結果、家族が集まれるワンルーム的な大空間のLDKを実現しています。

フルリノベーションで中古住宅の間取りを大きく変更

- 部分補強

- できるだけ広く感じられるような空間にしたい

- ホテルライクにしたい

- 既存建物が鉄骨造であったため、既存の柱などは動かすことができず、その配置を活かした間取りの設計が求められました。しかし、階段だけはどうしても移動させる必要があり、部分的に構造補強を行いながら、それを実現したリノベーション設計です。

美容室を次世代に引き継ぐためのリノベーション

部分補強

- 長年営んできた美容室を息子の代に渡すためにリノベーションしたい

- 広い空間と理想のデザインを実現するためには、既存の柱を撤去する必要がありました。そこで、小屋裏に構造補強を施すことで、開放的な空間を確保したリノベーション設計となっています。

3世帯が住まうための大型リノベーション

- 部分補強

- 息子夫婦を呼び戻して、実家を3世代家族が住めるようにしたい

- 既存建物が鉄骨造であったため、既存の柱などは動かすことができず、その配置を活かした間取りの設計が求められました。しかし、階段だけはどうしても移動させる必要があり、部分的に構造補強を行いながら、それを実現したリノベーション設計です。

耐震リノベーションを成功させるためのポイント

耐震リノベーションを成功させるためには、計画から完了までの各工程で適切な判断と準備を行うことが大切です。ここでは、「施工前」「施工中」「施工後」でそれぞれ押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。

【施工前】

着工前は、建物の現状把握や信頼できる業者選び、予算・補助金制度の確認など、基盤づくりの段階です。まずはしっかりと事前準備をして、工事をスムーズに進められるようにしましょう。

耐震診断の依頼(現状の把握)

耐震リノベーションが決まったら、まずは建物の耐震性を正確に知るために、専門業者による耐震診断を受けましょう。診断を受けることで、補強すべき箇所や優先順位を明確にできます。耐震診断の費用は、10万〜40万円程度が目安です。住宅の状態によっては補助金制度の対象となるケースもあるので、自治体のホームページ等を一度確認してみると良いです。

業者の選定

耐震補強は専門性の高い工事となるため、豊富な実績と高い技術力を持つ業者を選ぶことが大切です。木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)に加盟している業者や、建築士の資格を持つ業者かチェックしてみましょう。また、口コミや施工事例を参考にして、業者の今までの実績を具体的に確認することもおすすめです。

補助金の確認

多くの自治体では、耐震補強に伴う補助金を用意しているので、耐震リノベーションを行う前に申請条件を満たしているか確認しておくと良いです。例えば、岡山市では、診断費用の3分の2を負担する(補助限度額の範囲内)戸建て住宅耐震診断事業を用意しています。補助金を活用するには、市町村ごとに設けられた条件を満たす必要があるため、耐震リノベーションが決まり次第、できるだけ早く申請準備を進めるようにしましょう。

予算計画と施工スケジュール

耐震リノベーションをスムーズに進めるために大切となるのが、予算計画と施工スケジュールです。予算計画を立てる際は、工事にかかる総費用や補助金を加味した上で、現実的な予算を組みましょう。施工スケジュールは、思わぬトラブルで時間がかかることもあるため、余裕を持たせて日程を組むと工事を進めやすくなります。

【施工中】

工事中は、計画通りの施工が行われているかを確認したり、近隣への配慮を行ったりすることが大切となります。

業者・設計とのコミュニケーション

耐震補強工事では、施工中に計画変更が必要になることがあります。事前に業者や設計者としっかり連携を取り、変更時には対応について説明を受けるようにしましょう。また、工事をスケジュール通りに進めるために、定期的な打ち合わせを通して進捗を共有してもらうことも大切です。

適切な施工と品質管理

耐震リノベーションは住宅の安全性に直結するため、施工中の品質管理が欠かせません。施工中は、図面通りに作業が進んでいるか確認し、不具合があればすぐに対応できる体制を整えましょう。また、構造内部など普段は見えない部分の工事が中心となるため、写真に残しておくことで後から内容を確認する際にも役立ちます。

近隣への配慮

耐震リノベーションで生じる騒音や振動を放置していると、近隣住民からクレームが入る可能性があります。工事が始まる前には挨拶回りを行い、工事の期間や作業時間、騒音の程度などを事前に説明して理解を得ることが大切です。工事中も、作業時間の厳守や資材の整理整頓など近隣への配慮を徹底しておくと、トラブルを防げて施工後の暮らしやすさを確保できます。

【施工後】

工事完了後は、仕上がりの確認や補助金申請、定期的なメンテナンスを通じて、補強効果を維持していくことが大切です。

補強内容・不具合の確認

施工後は、補強内容が設計図通りに仕上がっているかを確認し、気になる箇所があれば引き渡し前に修正を依頼しましょう。引き渡し後では、追加費用が発生したり、対応してもらえなかったりする可能性があるので、入念にチェックしておくと良いです。「不具合なのか分からない」「細かいことだから聞きにくい」と感じることは全て確認し、違和感をなくしておくと耐震リノベーションにおける失敗を防げます。

定期的なメンテナンス、アフターフォロー

耐震補強の効果を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。耐震リノベーションを行った後は、年に1回程度の点検を目安に、施工箇所に異常がないか確認すると良いです。また、無償点検の有無や、有償で対応してもらえる範囲についても事前にチェックしておくと良いです。トラブル発生時のサポート体制が整っていると、安心・安全な住まいを長く保つことができます。

補助金の受給・実績報告

補助金を使った場合は、工事完了後に実績報告書や完了写真、領収書などを提出する必要があります。書類の提出が遅れると補助金を受け取れなくなるため、期限を確認して早めの準備を行うと良いです。また、耐震改修に関する補助金は、確定申告時の税制優遇と連動している場合もあるため、申請に必要な証明書類も忘れずに保管しましょう。

1988年8月岡山県総社市生まれ。2004年4月総社南高校入学。2007年4月岡山科学技術専門学校へ入学。卒業制作優秀賞 皆勤賞首席で卒業。2010年5月イールドインテリアプロダクツへ入社。職人として家具設計・製作、現場作業に携わり技術やデザインを学びながら住宅・店舗の設計を担当。2014年8月1日風景のある家.LLCに入社し、2025年現在、住宅・クリニック・リノベーション等≒100棟以上設計監理の実績。