地震に強い家の構造とは?

特徴と耐震性の高い注文住宅を建てる時のポイント

地震大国である日本では、注文住宅をつくる際の耐震性が大切となります。

しかし中には、実際に耐震性の高い注文住宅を希望していても、どのような家をつくればいいか分からない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、地震に強い家の特徴と、耐震性の高い注文住宅をつくる際のポイントを解説します。地震に強い注文住宅を建てたい人や耐震性の高い住宅について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

地震に強い家とは

地震に強い家とは、地震の揺れの力を効果的に分散・吸収する構造を持ち、倒壊のリスクを最小限に抑える特徴を持つ住宅のことです。

耐震性の高い設計が基本で、建物全体がバランスよく支えられるように柱や梁、壁の配置が工夫され、正方形や長方形のシンプルな建物の形状が理想とされています。また建物の重量や高さ、建材などを適切に選択することも地震の影響を抑えることができます。加えて、耐震、制振、免震などの構造技術を採用し、適切な耐震等級を満たしていることも、地震に強い家の特徴です。

地震に強い家の特徴

では早速、地震に強い家の特徴としてあげられる

・正方形・長方形などシンプルな形

・軽量、重心が低い建物の構造

・強固な地盤

・最新の耐震基準

についてみていきましょう。

形

地震に強い家の特徴の1つ目は、建物の形状がシンプルであることです。正方形や長方形のような形状は、地震の揺れを支える力が均等になるため安定性が高まります。一方、L字型やコの字型など複雑な形状の建物の場合、揺れが均等に分散されにくく、構造的な強度が低下してしまいます。同様に一階部分をガレージとして使用している家も、支える柱がないため、地震の力が特定の箇所に集中しやすくなります。

建物の構造

地震に強い家の特徴の2つ目は、建物が軽量で重心が低いことです。地盤から高くなったり、重量が大きくなったりするほど揺れの影響を受けやすくなるため、軽量かつ重心が低くなる平屋は理想の構造といえます。また、平屋であれば地盤からの距離をなるべく縮められるため、高さのある建物に比べて揺れ幅が小さく、地震による損傷を軽減できるでしょう。

地盤

地震に強い家の特徴の3つ目は、強固な地盤の上に建てられていることです。地盤そのものが強い場合、地震の揺れを直接受けにくく、揺れが起きてもしっかりと支えてくれます。一方、軟弱な地盤の上に建ててしまうと、揺れの影響を受けやすく、地震時の液状化リスクも高まります。地盤の強さは、地盤調査のほかに地震ハザードマップ等でも確認できるので、土地探しの段階で確認しておくと良いです。

耐震基準

地震に強い家の特徴の4つ目は、最新の耐震基準で建てられていることです。耐震基準とは、建物の耐震性を確保するために必要な強度や構造を明確に定めたものであり、大地震が発生するたびに改正が重ねられてきました。これから建てる注文住宅であれば、全て2000年以降の現行耐震基準に準拠して建築されるため、災害時の安心材料となります。

地震に強い家の構造

地震に強い家の構造は、「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の3タイプに分けられます。耐震構造は、揺れに耐えられるように建物自体の強度を高める設計のことです。制震構造では建物内部に制震装置を設置し、揺れ自体を吸収します。免震構造は、地面で起こる揺れが建物に伝わりにくくするため、建物と地盤を切り離したものです。耐震構造は工期が短く自由度の高い設計が可能、制震構造はコストが比較的安くメンテナンスが容易、免震構造は地震の揺れが小さく内部損傷も少ない、というようにそれぞれにメリットがあります。土地の特性やコストを考慮して、適切な構造を選びましょう。

耐震性の高い注文住宅を建てる時のポイント

ここでは、耐震性の高い注文住宅を建てる際に確認すべきポイントについて解説していきます。

土地選び

耐震性の高い注文住宅を建てる際、土地選びはとても大切な要素となります。土地には様々な種類があります。例えば、硬く締まった揺れに強い硬質地盤、液状化しやすい軟弱地盤、傾斜地の地面でできた切り土・盛り土、海岸に人工的につくられた埋立地などがあります。どれだけ耐震性の優れた建物を建てても、揺れに弱い土地を選んでしまうと地震の影響を受けやすくなります。そのため、土壌の特性や過去の地震履歴を調べて、将来のリスクを予測しておきましょう。

耐震性を考慮した設計

住宅の耐震性を高めるためには、シンプルで揺れを均等に分散できる設計にすることが大切です。例えば、柱や梁の配置を均等にし、構造的なバランスを取ることで揺れを分散させることができます。また、壁や床の強度も考慮して、地震の際に建物が歪まないようにしておくことも推奨されます。家の設計段階から綿密な計画を立てることで、地震への備えを最優先に考えた耐震性の高い家づくりが可能となります。

耐震等級の選定

耐震等級とは、建物がどれだけ地震に耐えられるかを示す基準です。1~3等級に分類され、耐震等級1では最低限の耐震性能、耐震等級2では震度6~7の地震に耐えられる耐震性能、耐震等級3では大地震が起きてもダメージが少ない耐震性能、と数値が高くなるほど地震に強くなります。耐震等級2以上であれば、安全性を確保できる「長期優良住宅」の認定基準を満たすので、高い耐震性を確保したい場合は耐震等級2または耐震等級3を選ぶと良いです。

耐震構造

先ほども説明したように、耐震構造は建物自体を強くする「耐震」、建物内部で揺れを吸収する「制震」、建物と地盤を切り離す「免震」の3タイプが存在します。耐震はコストが安いが上の階は揺れが大きくなる、制震は揺れに強いが地盤の影響を受けやすい、免震は揺れが小さいがコストが高い、とそれぞれにメリット・デメリットがあります。そのため、予算や土地の特性に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

住宅の工法

住宅の主な工法としては、「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート構造」があげられます。一般的に耐震性の強さは、「鉄筋コンクリート構造>鉄骨造>木造」の順となっており、鉄筋コンクリート造であれば縦揺れと横揺れの両方に対応できます。木造は、鉄筋コンクリート造に比べて材質面での耐久性は劣りますが、構造が軽量であるため地震時の揺れを軽減できる利点があります。そのため、建設予定地の地盤条件を考慮しながら工法を選択することが良いです。

地盤

地盤の強さは、地震における建物の耐震性に直結します。地震に強い家を建てるためには、地盤の液状化リスクや強度を調べる地盤調査を実施し、不安定な場合は地盤改良工事を行うことが推奨されます。地盤改良工事では、土壌に固化材を混ぜたり杭を打ち込んだりすることで、地盤の強度を高めます。沈下や傾斜のリスクを減らして建物の安定性を確保できるので、地震に強い家を建てたい場合は検討すべき対策でしょう。

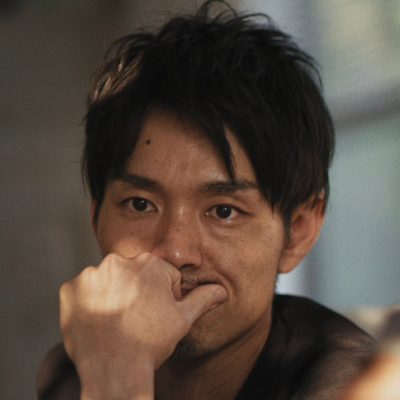

基礎工事の強化

基礎工事とは、建物の土台部分をつくる工事のことです。基礎工事は、壁に沿ってコンクリートを打ち込む「布基礎」、床全体にコンクリートを打ち込む「ベタ基礎」の2つの手法が一般的に採用されています。地盤に接する面が広いベタ基礎を採用すれば、建物の重みが分散されるため、耐震性に優れた注文住宅を建てることができます。

建物の形状・配置

耐震性を高めるためには、正方形や長方形などのシンプルな形状にすることが望ましいです。凹凸が多い建物は、その境目に負担がかかり破損の原因となる可能性があります。また、建物内の部屋の配置に関しては、なるべく下の階が重くなるよう意識し、揺れが均等に分散されるよう細部に配慮することが大切です。

間取り

地震に強い家をつくるためには、上下階の柱や窓の位置をそろえたり、大きな窓は控えめにしたりすると良いです。特に平屋の場合、重心が低くなることから安全だと考えがちですが、見た目を重視して大きな窓を設置してしまうと、構造がアンバランスになり倒壊リスクが高まります。ガレージや吹き抜けを設ける際も、重心のバランスを考慮しないと耐力壁が不足して安全性が下がるので、専門家とよく相談しながら間取りを決めていきましょう。

軽量な屋根材

重い屋根材は、揺れが発生した時に建物全体に大きな負荷をかける原因となります。地震に強い家をつくるためには、ガルバリウム鋼板などの軽量な屋根材を選び、地盤から遠い屋根の重量を軽くしましょう。

強度の高い建材

鉄筋コンクリートや鋼材、適切に乾燥処理された木材などは耐震性が高く、地震時の揺れを吸収し安定感が増します。耐震性の高い建材はいくつかありますが、地域特性を考慮しながら選ぶと良いです。例えば、湿度が高い地域では、防水性能に優れたコンクリートがおすすめです。地域特性を考慮せず、防腐処理していない木材を選んでしまうと、腐敗を招き、地震が起こった際の倒壊リスクにつながるため、地域ごとの気候や環境に適した建材を選択し、長期的な耐久性を確保しましょう。

耐震ボードの使用

注文住宅の耐震性を高めるためには、耐震ボードを使用することが効果的です。耐震ボードとは、建物全体の揺れを抑える効果を持つ補強材のことです。壁面に取り付けることで構造体の強度が補強され、地震の揺れが建物の内部に伝わりにくくなります。また、高強度で火災や腐敗にも強いため、注文住宅の安全性を高めるアイテムとして人気があります。

制震装置・免振装置の採用

制震装置や免震装置は、地震の揺れを抑えるための装置です。制震装置は建物内部に、免震装置は建物と地盤の間に設置し、地震の揺れを吸収・軽減します。これらの装置は、大きな揺れを防ぐだけでなく、繰り返される小さな揺れによる建物へのダメージを軽減できるため、装置導入でさらに高い安全性を確保できます。

湿気対策

住宅の湿気対策を怠ると内部結露が発生し、木材の腐食やシロアリ、カビの発生の原因となります。木材の腐敗は耐震性を低下させ、建物倒壊などのリスクを高めるため、防湿フィルムの使用や隙間の管理、適切な通気口の設置などの湿気対策を行うようにしましょう。

防災設備の導入

防災設備の導入は、住宅の耐震性を補助し、被害を軽減する役割として有効です。例えば、家具の転倒防止装置を取り付けることで、地震時に家具が倒れて怪我をするリスクを減らせます。また、揺れによるガラスの飛散が起こる危険があるため、飛散防止フィルを使い、ガラスの破片による怪我を未然に防ぎましょう。さらに、地震発生時は火災リスクも高まるので、消火器や火災警報器を設置し、万が一に備えた安全な生活空間を確保しておくことが大切です。

メンテナンスのしやすさ

注文住宅の耐震性を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。メンテナンスの際、複雑な構造の住宅してしまうと、損傷個所が見つけにくかったり確認作業が面倒になったりするので、定期的にチェックできるようシンプルな構造にしておくと良いです。基礎部分に微細な亀裂が入ったり外壁が劣化したりする可能性もあるので、設計段階で耐久性が高くメンテナンス回数が少なくて済む素材を選ぶこともおすすめです。

まとめ

今回は、地震に強い家の特徴と、耐震性の高い注文住宅をつくる際のポイントについてお伝えしました。

地震に強い家の特徴としては、力を分散させ、揺れを吸収しやすい正方形などのシンプルなデザイン、重心が低い平屋の建物、強固な地盤があげられます。

耐震性の高い注文住宅をつくる際には、適切な土地選びや耐震構造の導入、耐力壁を意識した間取り設計を行うことで、強い耐震性能を持つ家を実現できます。

そのほかにも、湿気対策や防災対策、メンテナンスのしやすさなど住んだ後の快適さも大切です。適切なメンテナンスにより長期間安心して暮らせる家を維持できるので、暮らしをイメージしながら地震に強い家をつくりましょう。

風景のある家では木造であっても鉄骨造、コンクリート造同等に構造計算を行い安全性を確保した設計を提供します。

お客様のお希望に応じた耐震性を確保して理想を形にした設計を行いますので地震に強い家をご検討されている方はどうぞご気軽にご相談ください。

1988年8月岡山県総社市生まれ。2004年4月総社南高校入学。2007年4月岡山科学技術専門学校へ入学。卒業制作優秀賞 皆勤賞首席で卒業。2010年5月イールドインテリアプロダクツへ入社。職人として家具設計・製作、現場作業に携わり技術やデザインを学びながら住宅・店舗の設計を担当。2014年8月1日風景のある家.LLCに入社し、2025年現在、住宅・クリニック・リノベーション等≒100棟以上設計監理の実績。